在“两山”理念提出20周年之际,我们迎来第三个全国生态日。

上海海洋大学水产与生命学院的一群年轻人,把实验室“搬”到了福建和浙江的江河湖库边。

这个暑假,在唐首杰博士带领下,联合非洲籍博士生肯尼斯·尼伦达等成员,先后奔赴福建水口水库与浙江千岛湖,运用环境DNA(eDNA)技术揭开外来物种齐氏罗非鱼的入侵版图,为守护钱塘江与闽江流域生态安全注入科技动能;架起政学协同的坚实桥梁,展开了一场特殊的“水下侦察战”。

eDNA精准绘制“入侵版图”

闽江水口水库,水道蜿蜒。近日,团队成员们顶着烈日,在闽江水口水库库首、库中、库尾及支流共8个采样点的不同水层采集24份水样。

团队成员采集水样

团队成员采集水样

eDNA分析结果显示,目前水库存在的入侵问题一方面是生态位碾压,齐氏罗非鱼检出量显著压倒鲫、鲢、鳙等闽江土著鱼类;另一方面,存在空间统治,齐氏罗非鱼密集盘踞于水体中上层,展现出极强的资源掠夺与空间占据能力。鲫、鲢、鳙等土著鱼类的生存空间正被这位“不速之客”强势挤压。

“这为精准诱捕与分区防控提供了靶向坐标。”唐首杰解读。

转战浙江千岛湖,挑战更大。面对千岛湖近580平方公里的浩瀚水域,团队创新采用“分区立体采样”策略,于东北、西北、东南、西南及中央湖区布点72处,分层捕获水体信息。团队成员发现,96%的采样点都检出了齐氏罗非鱼的踪迹,意味着其入侵范围几乎覆盖了整个千岛湖;超过80%的检出个体活跃在光照充足、温度较高的中上层水域,底层水域很少见其踪影;与几年前的数据对比,西北湖区的齐氏罗非鱼优势度猛增了37%,中央湖区也增长了29%,扩张速度惊人。

“这种全面开花的入侵态势,传统单一的防控方法很可能力不从心。”队员郑嘉滢分析,“必须尽快建立覆盖全湖区的动态监测网络,才能有效应对。广域压制型入侵模式警示传统防控手段面临失效风险,唯有构建动态监测网络方能破局。”

团队成员察看诱捕到的齐氏罗非鱼

团队成员察看诱捕到的齐氏罗非鱼

从数据到行动的“防御工事”

在浙江淳安县,团队与县农业农村局进行了深入交流。淳安县农业农村局党委委员、县农业综合行政执法队专职副队长何杰云肯定了高校科研与地方治理的“精准对接”,双方将探索共建“千岛湖外来物种联合实验室”,重点攻坚三方面,其一是eDNA实时预警系统开发;其二是绿色、精准和高效诱捕方案设计和应用;其三是“渔民参与式”全民防控机制构建。

在福建水口水库的实践成果,直接为《福建省外来水生生物入侵防控行动计划》提供了重要支撑。团队中的非洲籍博士生肯尼斯·尼伦达带来的“社区参与式管理”经验,引起了当地渔业部门的浓厚兴趣,这种“公众监测+科学干预”的模式有望在当地推广开来。

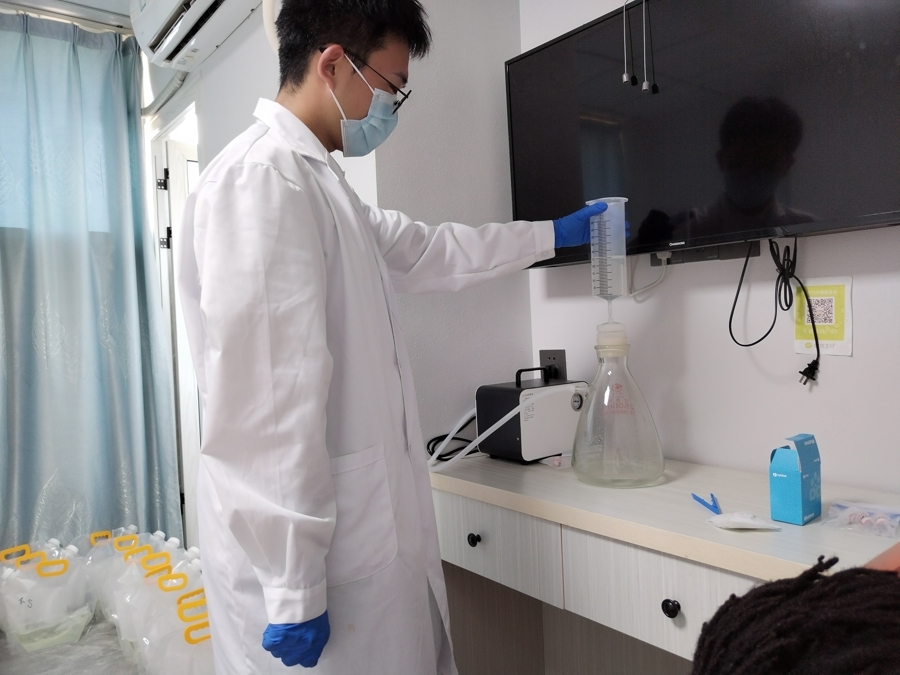

团队成员过滤水样

团队成员过滤水样

两次跨越闽浙的实践之旅,不仅产出了关键科研数据,更探索出一条“科学发现——对策研究——公众动员”的生态治理新路径。“参与此次实践,我觉得非常有收获。”肯尼斯·尼伦达说。

“千岛湖和水口水库,就是我们最真实的生态大课堂。”唐首杰望着波光粼粼的湖面说配资炒股配资门户,“在全国生态日到来之际,我们用科技洞察水下变化,用合作凝聚守护力量,让青春智慧融入守护绿水青山的时代使命。”

方正配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。